台北101

自民国 86年中“台北101”团队赢得这个超大型BOT案的开发权,并开始进行本案的规划、设计及施工,至民国93年底办公大楼开幕为止,总共花了7年半的时间,这期间除了因为楼高受限于飞航安全的问题稍受延宕之外,工地也在331地震之后被要求停工一段时间,并受到921地震、911恐怖攻击等事件的冲击,业主及设计、施工团队总能发挥坚毅不拔的精神及睿智,一一化解了每一次的困境,终于完成这项艰钜的工程,大楼工程并获得美国Popular Science杂志2004年年度工程首奖,2004年5月美国探索频道(Discovery Channel)制播了一个名为”世界7大工程奇观”的电视节目,节目中将本工程评为7大工程奇观之首,不但达到为这栋大楼宣传的目的,同时也将台湾送上世界的舞台。身为设计及监造结构工程师,得以尽点棉薄之力,我们深觉与有荣焉。

自民国 86年中“台北101”团队赢得这个超大型BOT案的开发权,并开始进行本案的规划、设计及施工,至民国93年底办公大楼开幕为止,总共花了7年半的时间,这期间除了因为楼高受限于飞航安全的问题稍受延宕之外,工地也在331地震之后被要求停工一段时间,并受到921地震、911恐怖攻击等事件的冲击,业主及设计、施工团队总能发挥坚毅不拔的精神及睿智,一一化解了每一次的困境,终于完成这项艰钜的工程,大楼工程并获得美国Popular Science杂志2004年年度工程首奖,2004年5月美国探索频道(Discovery Channel)制播了一个名为”世界7大工程奇观”的电视节目,节目中将本工程评为7大工程奇观之首,不但达到为这栋大楼宣传的目的,同时也将台湾送上世界的舞台。身为设计及监造结构工程师,得以尽点棉薄之力,我们深觉与有荣焉。结构设计

总高508M之台北101大楼自1997年中开始规划兴建,始终都是众人瞩目的焦点,对于拥有高雄85大楼、长谷世贸50层等大楼结构设计经验的的永峻工程顾问公司而言,负责此一工程之结构设计始终必须战战兢兢以对,因为相较于既有超高层建筑的结构设计而言,台北101大楼的结构设计除了高度的挑战外,还必须同时考虑或克服基础土壤的软弱工程特性、强烈的台风与地震作用等不利因素。而设计时也必须考虑使用者生理及心理的舒适度要求。

1. 基础结构系统

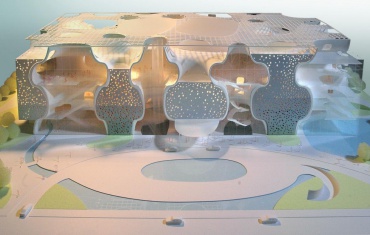

TAIPEI101 大楼位于台北市信义计画区,其基础设计必须承载地上101层的塔楼与6层裙楼的载重,其规划之开挖深度为21.65~23.5m,因基地坚硬承载层上方有 30~40m厚的软弱黏土层,如使用浅基础时,有发生土壤承载力不足或导致较大的沉陷变形产生,因此必须使用深基础将载重传递到坚实的承载层,故设计时采用桩基础将大楼之荷重穿过软弱黏土层传递到较深之岩层。而为了进行可靠的基础工程设计,担任大地顾问的富国技术工程股份有限公司所运用之基地地质调查钻探孔数达到151孔,为法规规定孔数的3倍之多。

于充分考虑工址土层的工程特性后,台北101大楼主楼的基础设计选择使用3.0~4.7m厚的基础版与380支150Φ平均入岩深度23m (15~33m) 的基桩支承大楼的各种荷载。裙楼部分则于柱位配置167支200Φ平均入岩深度15m(5~28m)之基桩。基地地下室外围则为厚度为1.2m连续壁。

2. 上部结构系统

本工程之地上结构体包含一栋101 层的塔楼及一栋6层的裙楼,二栋结构体于地上部份以伸缩缝完全断开,地下室共有五层且塔、裙楼相连。主楼采用巨型构架系统,梁、柱、斜撑主要使用钢结构,箱型钢柱内则依需要灌注10000 psi的混凝土,尺寸最大达2.4M×3.0M。而钢骨与箱型柱内混凝土是各种材料中与大楼结构安全直接相关的项目,101设计团队为了满足主要构件的力学性质与施工性,乃依工程特性量身订定SM570M高性能钢板与10000 psi高性能混凝土的品质规格,参与的厂商也因此一工程之施工、研发而提升产品品质与工程技术。

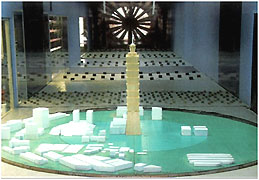

本工程之地上结构体包含一栋101 层的塔楼及一栋6层的裙楼,二栋结构体于地上部份以伸缩缝完全断开,地下室共有五层且塔、裙楼相连。主楼采用巨型构架系统,梁、柱、斜撑主要使用钢结构,箱型钢柱内则依需要灌注10000 psi的混凝土,尺寸最大达2.4M×3.0M。而钢骨与箱型柱内混凝土是各种材料中与大楼结构安全直接相关的项目,101设计团队为了满足主要构件的力学性质与施工性,乃依工程特性量身订定SM570M高性能钢板与10000 psi高性能混凝土的品质规格,参与的厂商也因此一工程之施工、研发而提升产品品质与工程技术。台北101大楼的结构系统同时兼具抗风耐震所需之劲度、强度与韧性以满足多风多震的设计环境。又为提高使用者的舒适性,大楼另于87楼至92楼间设置调质阻尼器,可有效减少大风所造成的加速度不适反应。660吨重的球形质量块则成为101大楼内的另一项特色。

3.耐震设计

(1)耐震参数研究

TAIPEI 101大楼的耐震措施,除参考内政部所颁布的耐震设计规范外,并委托国立台湾大学与严庆龄工业发展基金会合设之工业研究中心,研究制定“各回归期地震地表加速度”、“均布危害度设计震度曲线”、“设计震谱”等参数以进行动力分析与设计。因此台北101大楼的耐震设计参数已考虑各活动断层在不同回归期所对应的地震规模作用下,工址的加速度反应、结构物的反应及相关统计需求曲线。

(2) 耐震设计标准

基于安全与经济性的考量,台北101大楼结构耐震设计时同时考虑结构劲度、强度与韧性的需求。

1 回归期35年之地震作用下,检核结构之劲度是否符合层间变位之要求。

2 回归期100年之地震作用下,确保结构体的强度在中度地震作用下不受任何损坏。

3 回归期950年之地震作用下,确保结构体之韧性容量需求在大地震作用下仍小于规范要求。

而大楼因同时受到风力设计控制,故实际耐震能力超过设计标准。

3. 抗风设计

(1) 风力设计参数研究

一般超高层大楼的设计主要都是受到风力的控制,因此设计风力的条件影响结构设计的结果甚大,而由于本案为超高层大楼,除参考国内相关风力设计规范外,还委托加拿大 Rowan Williams Davies & Irwin Inc. (RWDI)研究大楼之风力设计载重,其设计风力之推导源于风洞试验。

一般超高层大楼的设计主要都是受到风力的控制,因此设计风力的条件影响结构设计的结果甚大,而由于本案为超高层大楼,除参考国内相关风力设计规范外,还委托加拿大 Rowan Williams Davies & Irwin Inc. (RWDI)研究大楼之风力设计载重,其设计风力之推导源于风洞试验。(2)抗风设计标准

对于TAIPEI 101而言,建筑结构抗风设计的主要目的在满足日常使用者的的舒适度与强风作用下的结构安全,建筑规划设计阶段风除了考虑风力对结构体产生作用之外,同时必须针对建筑物完成后风力对周围环境与行人所造成的效应进行环境影响评估。本大楼结构之抗风设计标准如下:

结构物于半年回归期风速作用时,顶层办公室楼板所产生的加速度不逾5㎝/sec2,人员仍可照常办公无不舒适感。

当50年回归期风速之台风发生时,楼层之变位皆在法规允许范围内。

当100年回归期风速之台风发生时,结构体构件仍处于弹性阶段。对应于空旷地况之10公尺高度、10分钟平均风速为43.27 m/s,设计风力则由风洞试验而得。

Milestones

1997.07 Development right acquired through public tender

1998.01 Ground breaking

1999.07 Construction Started

2000.06 Tower Column Erection Ceremony

2001.06 Top-Out Ceremony of Podium

2002.11 Podium Construction Completed

2003.07 Top-Out Ceremony of Tower

2003.10 Tower-Top Jacking Erection Completed

2003.11 Shopping Mall Opened

2004.12 Office Tower Opened

结构监造

本工程之特色之一为业主委托本公司派驻结构顾问工程师长驻工地进行专业结构监造达6年半时间,合计共385个人月,亦即平均每月约有5名结构工程师全程驻地结构监造。

在选用边设计、边施工的模式下,业主-台北金融大楼股份有限公司选择了结合国内、外优秀国际团队进行联合承揽规划设计与营建施工,在结构设计、监造与施工部份,如4500吨的验证试桩、入岩25M的长桩钻掘、不同接口与工法的地下深开挖工程、特殊钢板及銲材的研发与量产、10,000Psi高强度自充填混凝土柱内灌浆、429M高度的巨柱柱内灌浆、4.7M深度实心基础版、445M高度的楼版泵送施工、巨型钢柱分节与吊运设备规划、巨柱制造电銲工法与程序控制、裙楼80M跨距之造型屋顶构架制造与安装、5.5M直径大型TMD调质组尼器、508M高度之塔尖顶升施工等等均为本工程的特色。